Erfolgreiche Marken sind keine Produkte des Zufalls. Bei erfolgreichen Marken wird jeder Aspekt der Marke genau definiert: wer ihre Stakeholder sind, was die Mission oder Vision ist, wie sie auftritt, was sie kommuniziert, welche Werte und Ideen sie vertritt und transportiert. Das alles passiert im Branding-Prozess. Für neue Marken beginnt dieser bei Null. Etablierte Marken entwickeln dabei bestehende Aspekte weiter und definieren andere neu. Das sogenannte Re-Branding.

All diese Überlegungen sind aber erstmal nur ein theoretisches Konzept. „Real“ wird die Marke im Kopf der Menschen, die mit ihr in Berührung kommen. Das passiert an Kontaktpunkten wie u.a. der Homepage, in der Werbung, in Geschäften, mit Produkten und durch Angestellte. Erfolgreiche Marken kalibrieren diese Kontakte so, dass das Erlebnis der Kunden (und anderer Stakeholder) so weit wie möglich dem Konzept der Marke entspricht.

Ein Weg, über den das Konzept auf dem Papier zu einem Konzept in den Köpfen der Menschen wird, ist die Markenkommunikation. Sie transportiert die im Branding-Prozess definierten Aspekte und verknüpft diese mit der Marke. Zum Beispiel mit einer Image-Kampagne. Die Marke Coca-Cola assoziieren wir, dank der Werbung, mit gut gelaunten Menschen. Die Telekom steht für das Teilen von Erlebnissen und für die Verbindung zu wichtigen Menschen in unserem Leben. Die gesamte Kommunikation, über alle Kanäle hinweg, baut aufeinander auf und verfolgt ein festes Ziel.

Hier wird klar, warum für erfolgreiche Markenkommunikation ein gründlicher Branding-Prozess nötig ist. Gibt es keine klaren Leitplanken, riskiert man, unklar zu kommunizieren oder sich zu widersprechen. Dieses Problem besteht ebenfalls für die Gestaltung des Auftritts und das Verhalten von Angestellten.

Viele der erfolgreichsten Unternehmen verfügen über eine starke Marke: Apple, Coca Cola, die Deutsche Telekom. Aber gibt es einen empirischen Beleg dafür, dass die Marke zum wirtschaftlichen Erfolg beiträgt? Ja – in Form einer Studie, die wir uns im Folgenden genauer ansehen.

Kennst du den Satz „Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is I don’t know which half.“?

Diesen Satz schreibt man dem US-amerikanischen Kaufhausbesitzer John Wanamaker zu. Damit spielte er auf den Mangel messbarer Ergebnisse von Werbung an. Die Möglichkeiten des digitalen Marketings haben dieses Problem zumindest im Internet gelöst. Werbung und Umsatz lassen sich durch Conversion-Tracking einfach in Zusammenhang bringen. Deshalb stehen viele Marketer unter dem Druck, kurzfristig Resultate zu liefern. Oft kommen Rabatte zum Einsatz, die das Angebot attraktiver machen sollen.

Grundsätzlich ist an kurzfristigen Kampagnen zur Umsatzsteigerung nichts auszusetzen. Die Ergebnisse von Field und Binet zeigen, dass sie das Verkaufsvolumen in der Tat kurzfristig steigern können. Das Ganze hat allerdings zwei Haken: Zum einen summieren sich diese Effekte nicht, weshalb beim nächsten Mal ein ähnlicher Aufwand nötig ist, um die gleichen Ergebnisse wie zuvor zu erzielen. So kommt keine Verbesserung der Effizienz zustande.

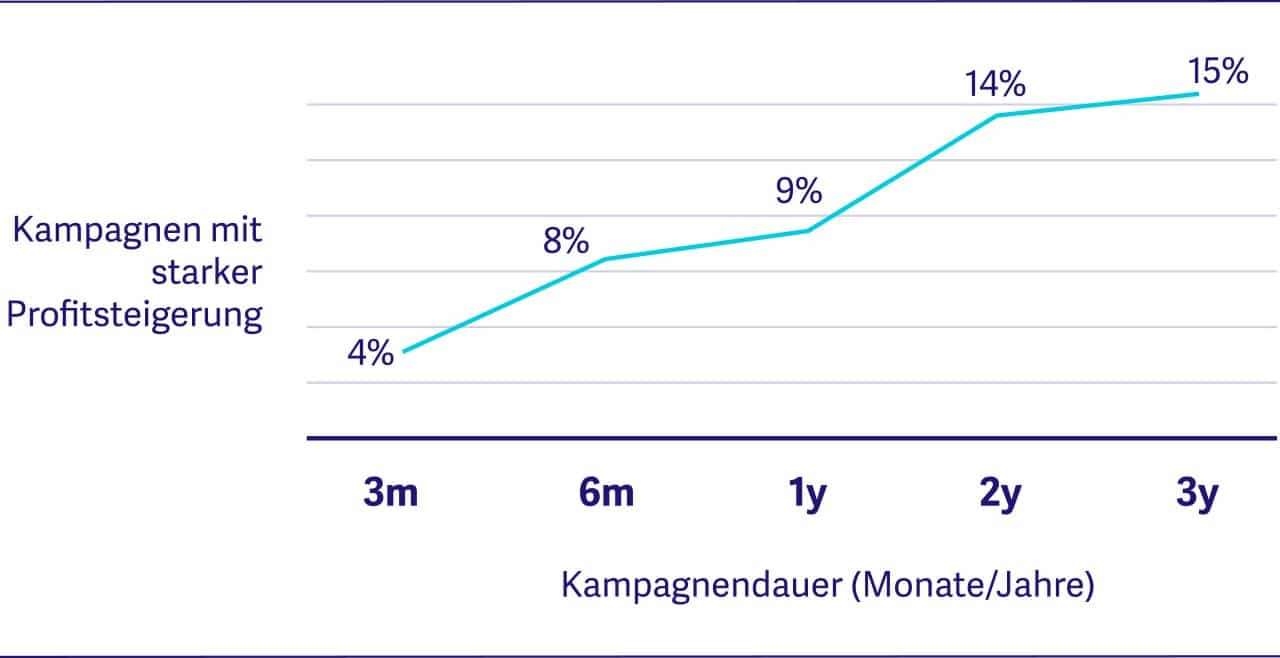

Zum anderen bleibt bei so einem Marketing die langfristige Steigerung des Absatzes und die Senkung der Preissensibilität auf der Strecke. Unter Umständen wirken sich Rabattaktionen sogar negativ auf Letzteres aus, da Kunden sich schnell an die reduzierten Preise gewöhnen. Das ist schade. Denn Unternehmen, die es schaffen, sowohl Absatz als auch Preise zu erhöhen, winkt eine positive Entwicklung des Profits (siehe Grafik).

Doch auch kurzfristige und absatzorientierte Aktionen spielen eine Rolle im effektiven Marketing. Sie können als effiziente Treiber des Marktanteils dienen: Relativ zum ESOV (siehe unten) liefern einjährige Kampagnen deutlich mehr Marktanteil als längere. Im Gesamtbild muss man sie allerdings im richtigen Mix mit langfristiger Markenkommunikation einsetzen.

Excess Share of Voice (ESOV) ist die Differenz zwischen Marktanteil und Share of Voice (Werbeausgaben im Markt). Ein positiver ESOV führt zu einem wachsenden Marktanteil, während ein negativer ESOV zum Verlust von Marktanteil führt. Unbekanntere Marken müssen tendeziell einen höheren ESOV anstreben als größere. Diese können unter Umständen sogar mit einem negativen Wert ihren Marktanteil halten.

Langfristiger Erfolg basiert auf emotionaler Markenkommunikation (vs. rationaler Verkaufskommunikation). Leider entfaltet diese Art der Kommunikation ihre Wirkung erst mit der Zeit und durch Wiederholung.

Doch das lohnt sich, denn Kunden treffen die meisten Kaufentscheidungen auf emotionaler Ebene. Dieses emotionale Primingsorgt dafür, dass der Kunde die Marke nicht nur bevorzugt kauft, sondern auch bereit ist, einen höheren Preis zu zahlen. Im Ergebnis führen mehr Absatz und eine größere Marge so zu höherem Profit.

Zudem zeigen die Daten, dass Markenkampagnen über die Zeit mehr zum Wachstum des Marktanteils beitragen als Verkaufskampagnen.

Wie die Ergebnisse zeigen, spielt sowohl kurz- als auch langfristige Kommunikation eine Rolle im effektiven Marketing. Kurzfristige Verkaufsaktionen sorgen für den nötigen Absatz, langfristige Markenkampagnen ermöglichen höhere Preise.

Info: Der Begriff Priming (Bahnung) bezeichnet eine Art Grundierung des Denkens, ein sanfter Druck in eine bestimmte Richtung zu denken und zu handlen, den Menschen in der Regel nicht bewusst wahrnehmen.“

Besonders wirkungsvoll ist die Kommunikation, wenn beide Stränge aufeinander abgestimmt sind und zusammenarbeiten (siehe erste Grafik unten). Sogenannte Brand-Response-Kampagnen haben sowohl die Absatzsteigerung als auch die Stärkung der Marke zum Ziel. So kann die erhöhte Markenpräferenz positiv auf den Abverkauf einwirken.

Ein zusätzlicher Vorteil solcher Kampagnen gegenüber reinen Verkaufskampagnen ist die höhere Salienzbeziehungsweise mentale Verfügbarkeit (siehe zweite Grafik unten). Sie führt dazu, dass Marken schneller in den Sinn kommen oder wahrgenommen werden.

Richtig aufeinander abgestimmt beinflussen Verkaufs- und Markenkommunikation sich gegenseitig. Für maximale Effizienz und Effektivität empfehlen Field und Binet, rund 60 Prozent des Budgets in die Marken- und 40 Prozent in die Verkaufskommunikation fließen zu lassen.

Wird auf Markenseite zu wenig investiert, fehlt beim Verkauf der Auftrieb durch positive Markenassoziationen. Mangelt es an Budget für Verkaufskommunikation, profitiert die Marke (und der Preis) zwar, sie kann ihr verkaufsförderndes Potenzial aber nicht ausschöpfen.